科技日報記者 張佳欣

月球的磁性去了哪里?自從軌道飛行器在月球表面巖石中探測到強磁場的跡象以來,科學家一直在思考這個問題。如今,月球本身已不再具有固有磁性。

最近,美國麻省理工學院科學家可能找到了答案。他們提出,一場遠古的大撞擊事件可能在短時間內為月球制造出一個強大的局部磁場,從而讓巖石“記住”了那一刻的磁力。

最初,有科學家猜測,月球可能和地球一樣,擁有一個由液態金屬核心構成的能產生全球磁場的“發電機”。但計算表明,月球的核心比地球小得多,產生的磁場也會弱得多,科學家估算,這個磁場強度大約只有地球今天磁場的五十分之一,大概是1微特斯拉。

這種微弱的磁場按理說不足以讓巖石具有如此強的磁性,但科學家想到,如果在月球還存在這個弱磁場的時候,正好遭遇一場劇烈的撞擊,會發生什么?

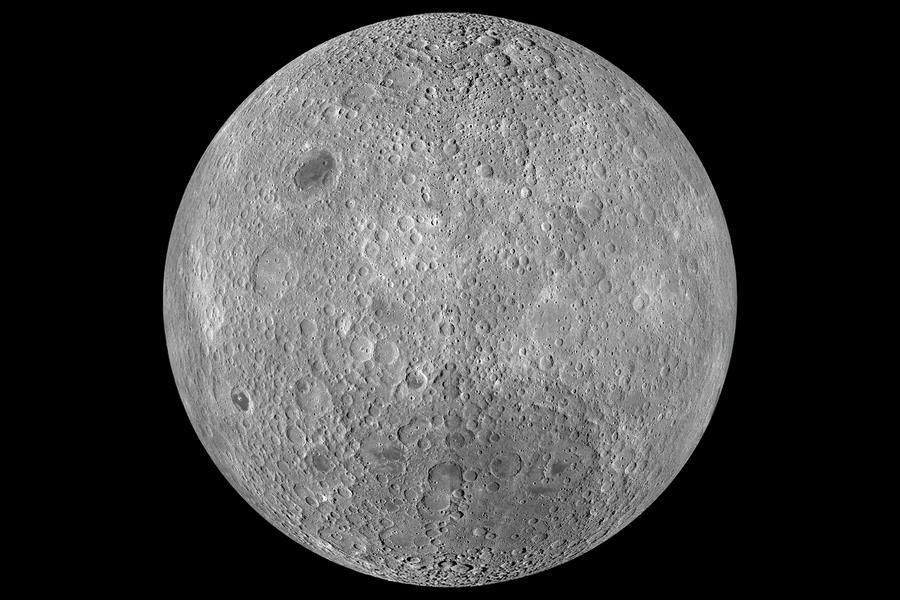

這個靈感源自月球表面的雨海盆地。這個直徑超過1100公里的巨大隕石坑,是月球最醒目的地標之一。通過計算機模擬,科學家發現,當一顆小行星以極高速度撞擊這里時,產生的能量足以將大量月表物質蒸發,形成一團熾熱的帶電粒子云,也就是等離子體。這些帶電粒子像受驚的魚群般,沿著月球原有的微弱磁場游動,最終全部匯聚到撞擊點的正對面,即月球背面。正是在那個地方,粒子流動帶來的壓縮作用可暫時增強月球原本微弱的磁場。

這種磁力增強過程大約只有40分鐘。但撞擊產生的不只是等離子體,還有沖擊波。這些震波會沿著月球內部傳播,到達月球背面時再次集中,類似一次內部的“地震”。這股震動會短暫擾動巖石的電子。正好在這個時候,局部磁場增強了,于是電子會自然地根據外部磁場調整自旋方向,形成了今天的強磁性。

打個比方:就像把一副撲克牌撒到空中,每張卡片上都綁著一個小指南針。當它們落地時,會根據當時的磁場方向重新排列,本質上這就是磁化過程。

科學家希望,未來能在月球背面采集更多巖石,看看它們是否真有沖擊波留下的“震痕”,以及高磁性特征。我們或許很快就會得到答案。