科技日報記者 劉霞

奧地利維也納工業大學與維也納大學聯合研究團隊近日利用一種創新的可視化方法,首次將狹義相對論中的“特勒爾效應”效應直觀地呈現在世人面前。1959年,兩位科學家分別得出結論:快速移動的物體看起來在旋轉。這種奇特現象被稱為“特勒爾效應”。歷經60余年,研究人員終于將這一效應可視化。相關成果發表于最新一期《通訊·物理學》雜志。

假設一枚火箭以90%的光速呼嘯而過,其長度會縮短2.3倍。這是狹義相對論中的長度收縮,也稱為洛倫茲收縮。但特勒爾效應認為,在拍攝快速移動物體的照片時,由于從物體不同部分到達觀察者眼睛(或相機)的光線傳播時間不同,快速移動的物體看起來會旋轉。

洛倫茲收縮現象早已被實驗反復證實,但科學家始終未能觀察到“特勒爾效應”。

為攻克超高速觀測面臨的難題,研究團隊另辟蹊徑。他們利用飛秒激光脈沖照射立方體和球體模型,同時配合超精密時間門控相機,巧妙地將光速“降檔”至2米/秒——相當于普通人散步的速度。

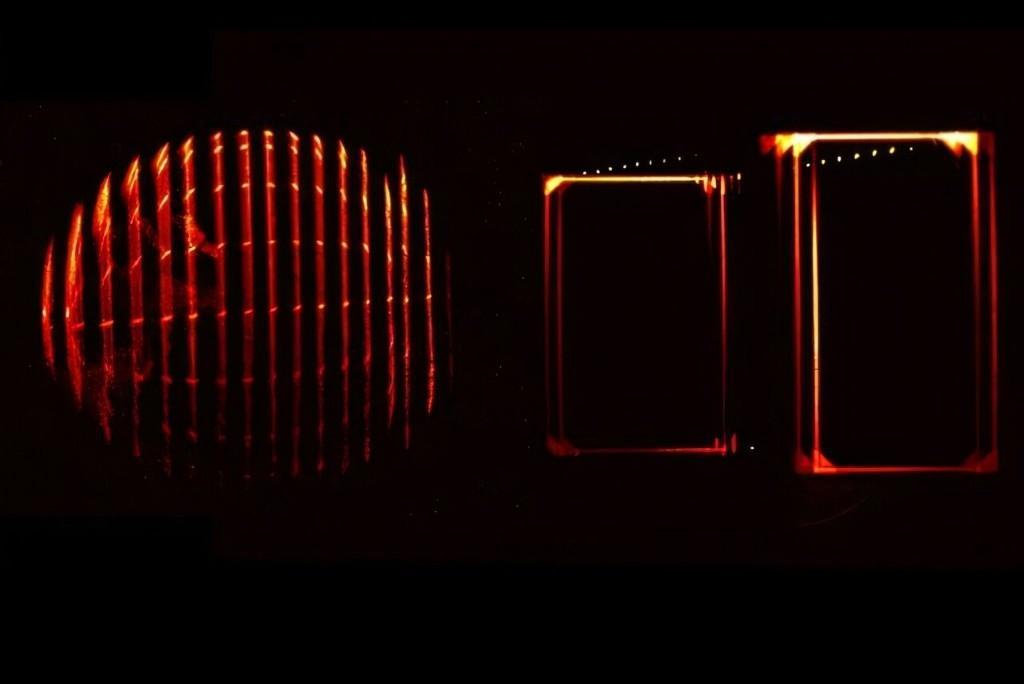

利用這種“時空慢放”技術,研究團隊捕捉到了球體和立方體的光學失真,將“特勒爾效應”直觀呈現:立方體在圖像中逐漸呈旋轉狀態,前緣變得突出,后緣則如披風般向后舒展;而球體雖然由于對稱性外形不變,表面光斑卻分布不均。

研究人員表示,這種可視化讓深奧的物理理論“大白于天下”,有助于科學家更深刻地理解難以捉摸的相對論世界。這不僅是科學上的成功,也是藝術與科學之間碰撞出的火花。幾年前,藝術家恩納爾·德·迪奧斯·羅德里格斯與該校科學家合作,探索了超快攝影的可能性以及由此產生的“慢光速”效應。