科技日報記者 吳長鋒

記者從中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)獲悉,該校王慧元教授研究團(tuán)隊首次在觀測中發(fā)現(xiàn)彌散矮星系超強(qiáng)的成團(tuán)性,證實了宇宙中神秘的“暗物質(zhì)暈集聚偏置”現(xiàn)象,為理解暗物質(zhì)本質(zhì)、宇宙大尺度結(jié)構(gòu)與星系協(xié)同演化提供了重要線索。該成果21日發(fā)表在國際期刊《自然》上。

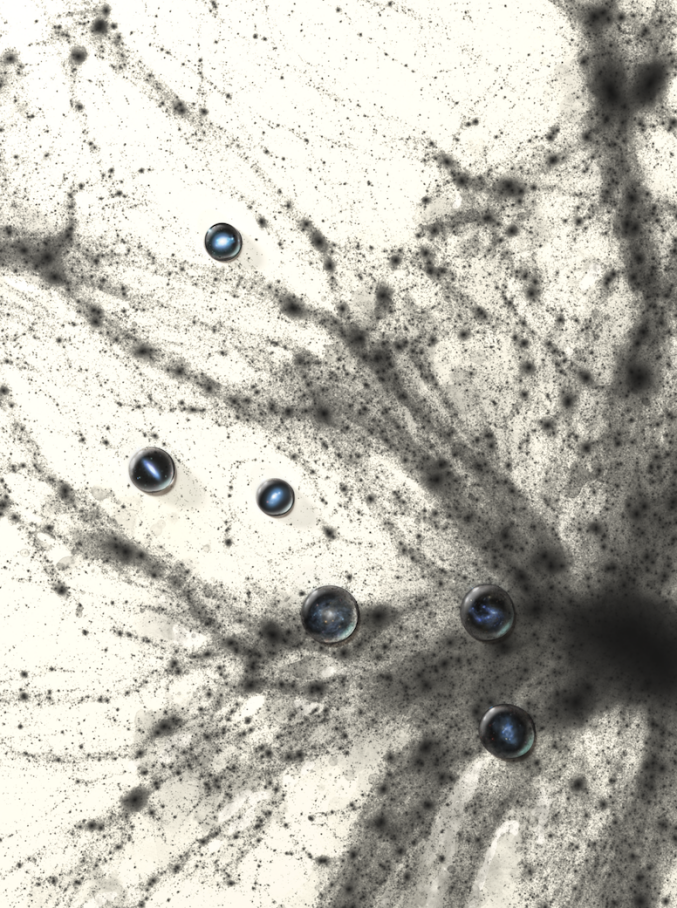

暗物質(zhì)是一種看不見、不發(fā)光的神秘物質(zhì),它通過引力悄然塑造著宇宙的結(jié)構(gòu),主導(dǎo)著星系的形成與演化。暗物質(zhì)粒子在引力作用下聚集,形成暗物質(zhì)暈(暗暈),星系在暗暈的引力勢阱中形成并演化。暗暈在宇宙大尺度上的分布并不均勻,而是呈現(xiàn)“抱團(tuán)”分布,這種現(xiàn)象被稱為暗暈集聚偏置,它為我們理解宇宙大尺度結(jié)構(gòu)及星系的形成提供了關(guān)鍵線索。

研究人員分析斯隆數(shù)字巡天項目(SDSS)光學(xué)數(shù)據(jù)時,發(fā)現(xiàn)彌散的矮星系更喜歡“抱團(tuán)”,而致密矮星系更喜歡“單干”。“這與以往根據(jù)大質(zhì)量星系樣本所得的經(jīng)驗完全相反,通常面密度越高的星系更喜歡聚集在一起。”研究人員很快意識到,這可能是一個罕見且珍貴的發(fā)現(xiàn)。盡管宇宙結(jié)構(gòu)形成理論早已預(yù)言了“暗暈集聚偏置”現(xiàn)象的存在,但長期以來并未從觀測中發(fā)現(xiàn)確鑿的證據(jù)支持。此次研究團(tuán)隊的發(fā)現(xiàn),首次為這一預(yù)言提供了高置信度的觀測支持。

雖然標(biāo)準(zhǔn)冷暗物質(zhì)模型(CDM)是當(dāng)前解釋宇宙大尺度結(jié)構(gòu)形成的主流理論框架,然而在該框架下,研究團(tuán)隊論證了多種星系形成的物理機(jī)制,發(fā)現(xiàn)均無法有效解釋這一新的發(fā)現(xiàn)。研究團(tuán)隊進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)一種考慮暗物質(zhì)自相互作用的替代模型(SIDM),可以很好地解釋暗暈的“年齡”和星系密度的關(guān)聯(lián)。“SIDM模型在解釋矮星系的形成機(jī)制及其在大尺度上的成團(tuán)分布特征具有獨特的理論優(yōu)勢,這對目前主流的星系形成模型及冷暗物質(zhì)宇宙學(xué)模型均提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。”王慧元說。

王慧元介紹,此次研究不僅挑戰(zhàn)了現(xiàn)有的星系形成模型,還為理解暗物質(zhì)本質(zhì)提供了新線索,距離揭開暗物質(zhì)的神秘面紗又近了一步。

(中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)供圖)