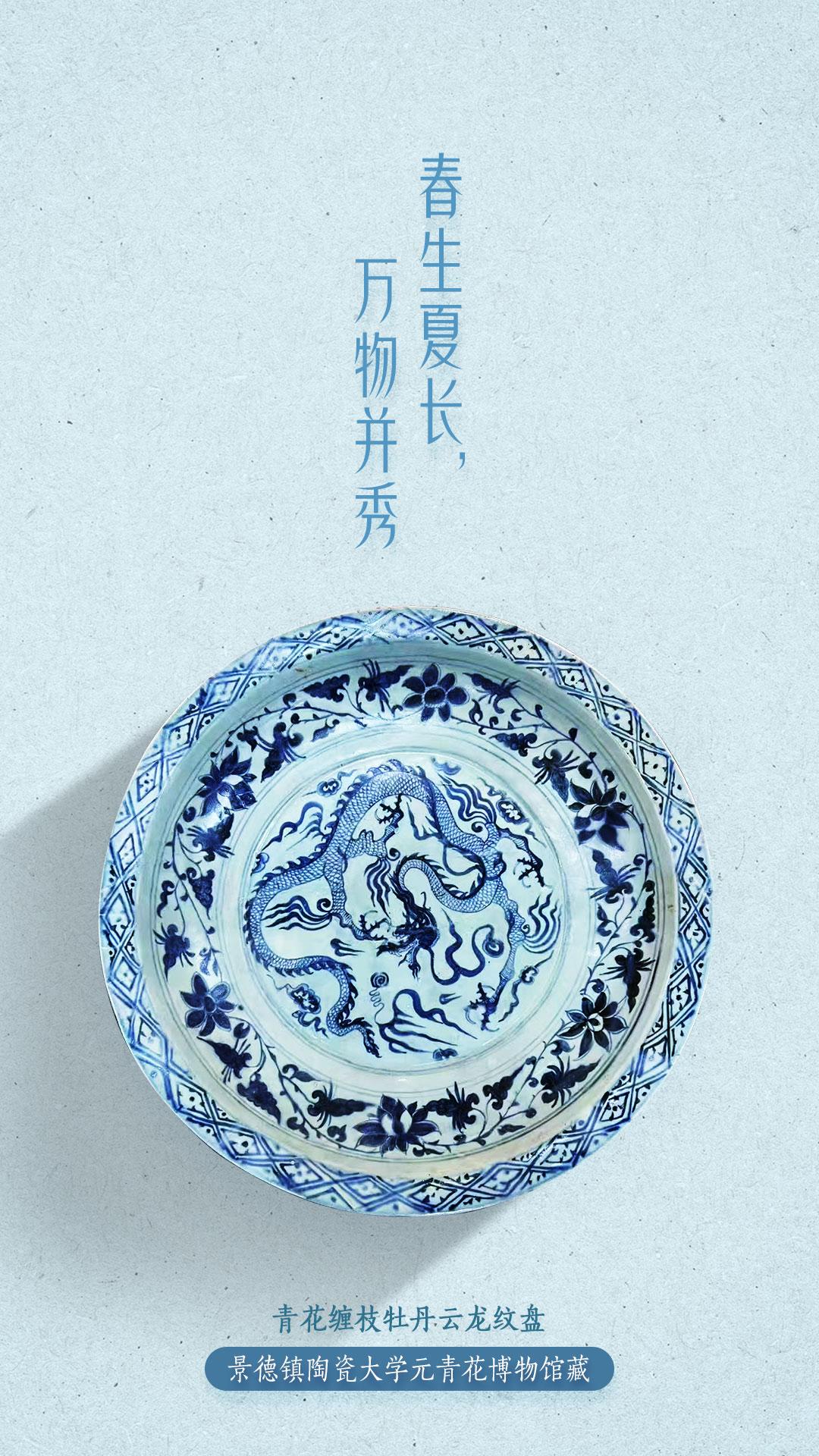

欲知春與夏,仲呂啟朱明。5月5日我們迎來了立夏節氣。《歷書》云:“斗指東南,維為立夏,萬物至此皆長大,故名立夏也。”春生夏長,萬物并秀。

時至今日,我國大部分地區還都保留著“立夏嘗三鮮”的習俗,意在慶祝初夏的豐收。所謂“三鮮”,有“地三鮮”“樹三鮮”和“水三鮮”之分,“樹三鮮”是指櫻桃、枇杷、杏子。其中的枇杷可大有講究。

枇杷的品種繁多,若依據果肉色澤來劃分,有紅肉(紅沙)與白肉(白沙)兩類。古人命名頗有詩意,如“豇豆紅”“梅子青”,紅肉枇杷的果肉顏色紅中帶橙,于是便有了“枇杷紅”這個充滿自然意趣與時節韻味的獨特名字。

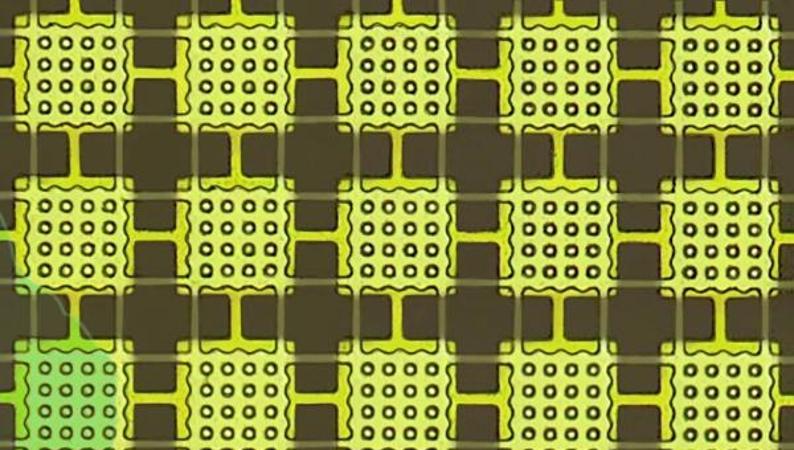

“枇杷紅”只是它的小名,它還有個大名叫“火石紅”,也稱“窯紅”,是指陶瓷器物上露胎處出現的橘紅色現象,顏色有深、有淺,均勻度也不同。

火石紅現象一般多出現在瓷器的足底和器身處,其表面常常會顯現出一層柔和而內斂的光澤,與釉色形成冷暖對比,火石紅與深翠鮮妍的青花相襯,顯得明而不艷。

在古代,窯工們雖然清楚在瓷器燒制時會出現火石紅現象,卻對其背后的原理一無所知。但對于學過化學的我們來說,如果出現紅色,大概率是因為一種元素,那就是鐵。

火石紅常見于瓷器底部或器身,表現為橘紅或深紅色斑塊。它并非釉色,而是瓷器燒制過程中胎體與稻殼灰(“糠灰”)接觸后產生的自然現象。景德鎮陶瓷大學古陶瓷所所長李其江解釋說:“當瓷器露胎部分接觸稻殼灰時,灰中的鉀、鈣等元素在高溫下滲入胎體,促使氧化鐵溶解。隨著溫度降低,鐵元素析出形成赤鐵礦,最終呈現出紅色。”

通過實驗考古,研究團隊發現,火石紅的形成需滿足三個條件:胎體含鐵量至少0.5%、燒制溫度達到一定范圍(約1100℃—1300℃),以及接觸稻殼灰等助熔材料。“就像熬排骨湯,我們在喝湯的時候,是有一層小油花浮在水面上,等湯變涼油脂冷卻后,油脂才會凝結成大塊。”李其江比喻道,“火石紅也是在降溫階段逐漸顯現的。”研究還表明,并非所有古瓷都有火石紅,其出現與燒制時的偶然因素(如墊燒方式、溫度波動)密切相關。

這些潛藏于瓷胎深層的鐵元素,恰似隱匿在泥土之中的種子,在稻殼灰的催化以及窯溫的作用下蘇醒,綻放出與季節同頻的朱明之色。今人輕叩古瓷,所聽見的不單是歷史的回響,更是窯工們匠心于時間熔爐中淬煉而成的永不褪色的文明華彩。

設計:楊凱

記者:李夢一

學術支持:景德鎮陶瓷大學、中國文物保護技術協會