新華社記者 楊湛菲 鄭昕 陳晨

滔滔渭水東去,石鼓山巍然矗立。山腳下,陜西寶雞青銅器博物院蘊(yùn)藏著中華文明密碼。

展廳中,鎮(zhèn)院之寶何尊陳列于柜中,古樸典雅、渾厚凝重,腹底銘文“宅茲中國(guó)”是“中國(guó)”一詞最早的文字記載。講解員滕曉華一如既往為游客認(rèn)真介紹這一鎮(zhèn)院之寶。

“每天都有大批游客慕名而來(lái),大家在一件件青銅瑰寶中,感受中華文明的魅力。”滕曉華說(shuō)。

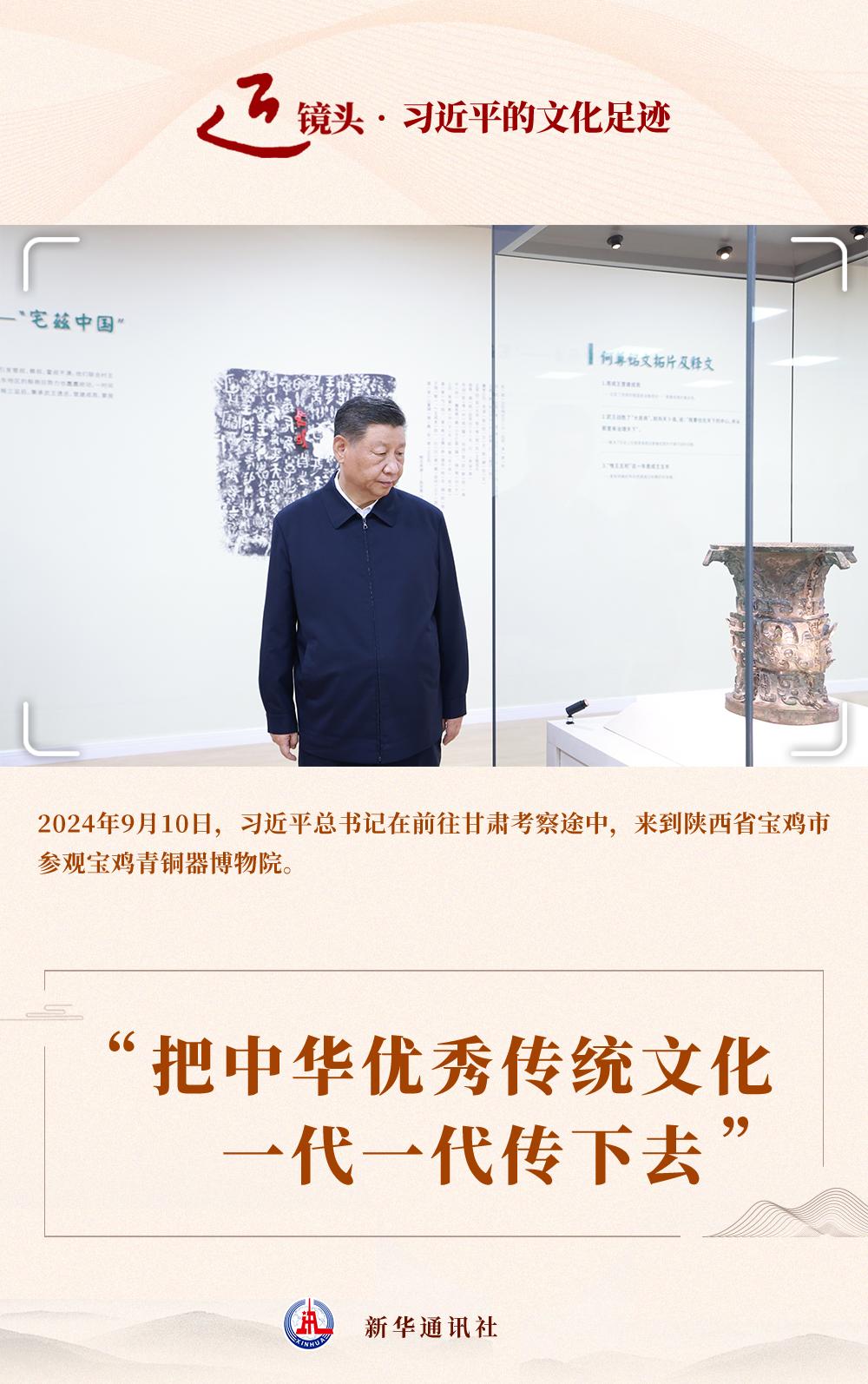

2024年9月10日,習(xí)近平總書(shū)記在寶雞市考察,來(lái)到博物院參觀。佇立于何尊前,總書(shū)記久久凝思。

“當(dāng)時(shí),在何尊旁,總書(shū)記同我就‘中國(guó)’的概念進(jìn)行了交流。”回憶起當(dāng)時(shí)的情形,滕曉華依舊印象深刻,“總書(shū)記問(wèn)得很詳細(xì)、很專業(yè)。總書(shū)記對(duì)青銅器及其文化內(nèi)涵的熟悉、對(duì)文物保護(hù)傳承闡釋工作的重視、對(duì)中華文明的深沉熱愛(ài),令我們深深動(dòng)容。”

藏禮于器,以器述史。

“我國(guó)青銅文明源遠(yuǎn)流長(zhǎng)、燦爛輝煌,在世界文明史上獨(dú)樹(shù)一幟。”考察中,習(xí)近平總書(shū)記強(qiáng)調(diào),要加強(qiáng)青銅器文物的保護(hù)研究和宣傳闡釋。

“我們牢記總書(shū)記殷殷囑托,深入推進(jìn)青銅器保護(hù)研究,加強(qiáng)文物宣傳闡釋。如今,新技術(shù)、新材料應(yīng)用到文物修復(fù)工作之中,提高了修復(fù)的效率和水平。”博物院文物保護(hù)管理部副主任崔睿華說(shuō)。

在博物院文物修復(fù)室內(nèi),修復(fù)師們對(duì)文物做完基本清潔后,再使用環(huán)氧樹(shù)脂膠等新材料正式修復(fù)。借助X射線熒光光譜分析、掃描電鏡能譜分析等技術(shù),可以更好地對(duì)文物進(jìn)行拍照建檔、信息掃描等。

“去年,我們和西北大學(xué)合作開(kāi)展青銅器保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目,對(duì)館藏38件2級(jí)及以下病害較為嚴(yán)重的青銅器文物進(jìn)行保護(hù)修復(fù)。”崔睿華說(shuō),今年,博物院正在和陜西省文物保護(hù)研究院開(kāi)展青銅器修復(fù)合作項(xiàng)目,對(duì)寶雞出土的91件青銅器進(jìn)行修復(fù),繼續(xù)挖掘價(jià)值內(nèi)涵。

溯文明之源流,答時(shí)代之新問(wèn)。

考察中,總書(shū)記叮囑大家:“中華文明五千年,還要進(jìn)一步挖掘,深入研究、闡釋它的內(nèi)涵和精神,宣傳好其中蘊(yùn)含的偉大智慧,從而讓大家更加尊崇熱愛(ài),增強(qiáng)對(duì)中華文明的自豪感,弘揚(yáng)愛(ài)國(guó)主義精神,把中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化一代一代傳下去。”

“我們由衷感受到總書(shū)記的殷切期盼,這勉勵(lì)我們進(jìn)一步做好文物保護(hù)傳承、探索文化創(chuàng)新發(fā)展。”博物院院長(zhǎng)寧亞瑩說(shuō)。

2024年12月底,經(jīng)過(guò)數(shù)字化、沉浸式技術(shù)提升改造,寶雞青銅器博物院基本陳列“青銅鑄文明”開(kāi)放展覽,展出文物1100余件。

“比如總書(shū)記駐足細(xì)看的何尊,借助投影與三維動(dòng)畫(huà)技術(shù),青銅紋飾從器身剝離,再旋轉(zhuǎn)、放大,每一道夔龍紋的彎折起伏都顯得更加生動(dòng)。”寧亞瑩介紹,游客更容易捕捉到豐富的信息,同時(shí)降低了理解門檻,得以參與一場(chǎng)可以“聽(tīng)見(jiàn)”“觸摸”“走入”的跨越時(shí)空文明對(duì)話。

參觀者可通過(guò)視頻了解西周青銅器鑄造的全過(guò)程,還可以體驗(yàn)選料、制范、熔鑄、脫模等工序,仿佛穿越回三千年前的工匠作坊,親手鑄出屬于自己的青銅器。博物院還推出以何尊、鼎、簋等為設(shè)計(jì)原型,融合了青銅器文物元素的文創(chuàng)產(chǎn)品,著力打造寶雞青銅器博物院IP。

今年以來(lái),已有全國(guó)各地的1300多批次、15萬(wàn)余名中小學(xué)生來(lái)到這里參觀。博物院還計(jì)劃與學(xué)校聯(lián)動(dòng),面向幼兒園到大學(xué)不同年齡段人群,推出特色課程。

“我們將以總書(shū)記的重要講話為指引,通過(guò)展示、研究、闡釋青銅器,讓大家更好地了解中華文明的發(fā)展脈絡(luò),更好地認(rèn)識(shí)我們的歷史、文化和民族精神,為今天的文化傳承和發(fā)展提供借鑒。”寧亞瑩說(shuō)。